スターリンク・ミニ

はじめに

スターリンクは、軌道高度550キロメートルを周回する人工衛星経由してインターネットアクセスを提供するサービスです。

このサービスでは、人工衛星と双方向で150 Mbit/sオーダの高速通信を行うので、そのアンテナも大型になりがちです。しかし、新しく登場したこのスターリンク・ミニは、A4サイズ筐体にアンテナや衛星通信モジュールやWi-Fiアクセスポイント機能を内蔵し、重量も1キログラム程度です。

このスターリンク・ミニは世界中で大変人気があるようで、通販サイトのAmazonやAliExpressに多くのアクセサリーが販売されています。映像配信をされる方々など、スターリンク・ミニを必要としている方々にはすでに行き渡っているようですが、一方で、購入を迷っていらっしゃる方々もいらっしゃると思います。そこで、そのような方々の背中を押してみたいと思います。

開梱

まずおどろいたのが、パッケージの小ささと軽さです。ミニのパッケージの重さは2.9キログラムでした。第2世代スターリンク(奥)とスターリンク・ミニ(手前)を並べると、ミニのパッケージはずっと小さく、随分と簡素化されています。

パッケージ内部には、セットアップ方法がわかりやすいイラストで描かれています。

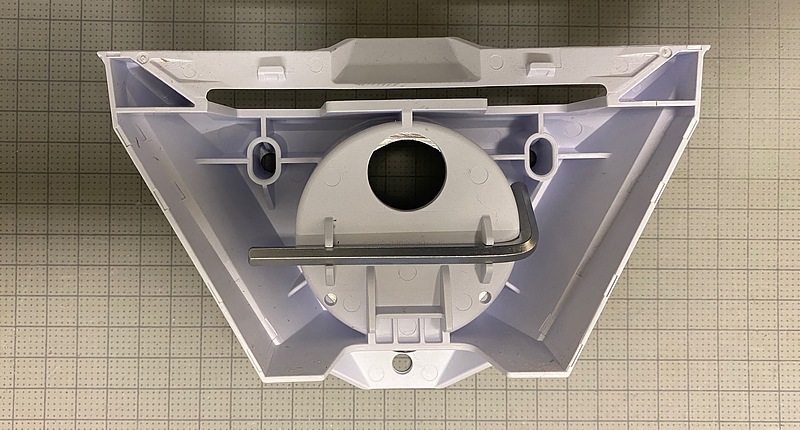

スターリンク・ミニにはキックスタンドがついていて、これを引き出せば、そのまま床置きできます。一方、ミニをポールに取り付けることもでき、そのためのポールマウントが付属していました。マウントを取り付けるための六角レンチも内蔵されていて、親切です。

これまでのスターリンク端末シリーズの筐体に描かれていた火星探査イラストはこのミニにはなく、アンテナ傷防止のための厚紙(写真右下)に描かれているだけでした。電源パックとスターリンク・ミニ本体を接続する15メートル長の電源ケーブルは、2つのケーブルタイで束ねてありました。細かいことですが、持ち歩きに必要になるケーブルタイがついているのは嬉しいです。

電源パックは、日本や米国で用いられるAタイプのアウトレットが直付けされています。入力は100ボルトから240ボルトまでの交流で、出力は30ボルト・2アンペア(60ワット)の直流です。出力は、センタープラスの直径5.5ミリメートルの標準的なバレル端子です。テスターで30ボルト出力を確認しました。スターリンク・ミニでは、標準的も電源が使えるようになり、これも嬉しいことです。

ミニ筐体裏面には、引き出し式のキックスタンドがついています。

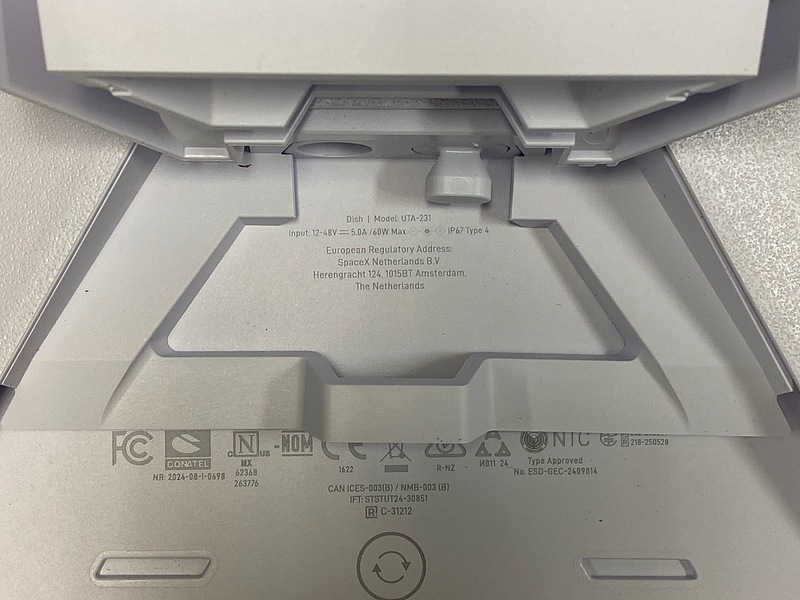

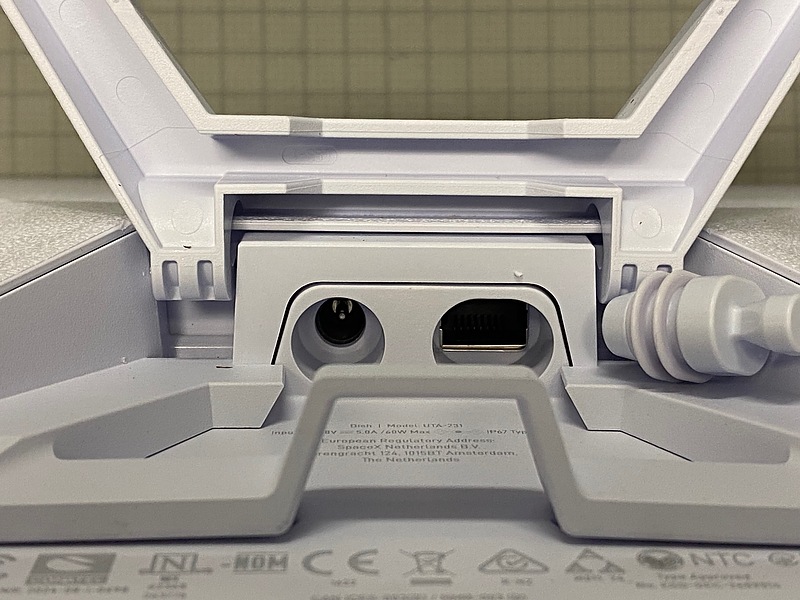

筐体中央部分には、電源バレル端子とRJ-45イーサネット端子があります。電源入力は12ボルトから48ボルトまで、最大電流は5アンペアで、消費電力は最大60ワットです。

スタリンク・ミニ専用の別売USB-Cトリガーケーブルは、電源としてUSB-PD(power delivery)20ボルト・5アンペアの100ワットを要求しています。入力電圧を高く、例えば30ボルトや45ボルトにすれば、電力要求を低くできるかもしれません。しばらくは、この電源パックと、100ボルト出力可能なモバイルバッテリーを利用してみます。

私は、有線接続が必要になることがあり、第2世代スターリンク端末に別売りのイーサネットアダプタを接続して利用してきました。ミニでは、本体にイーサネット端子がついていて、これも嬉しいです。このイーサネット端子には防水キャップがついています。

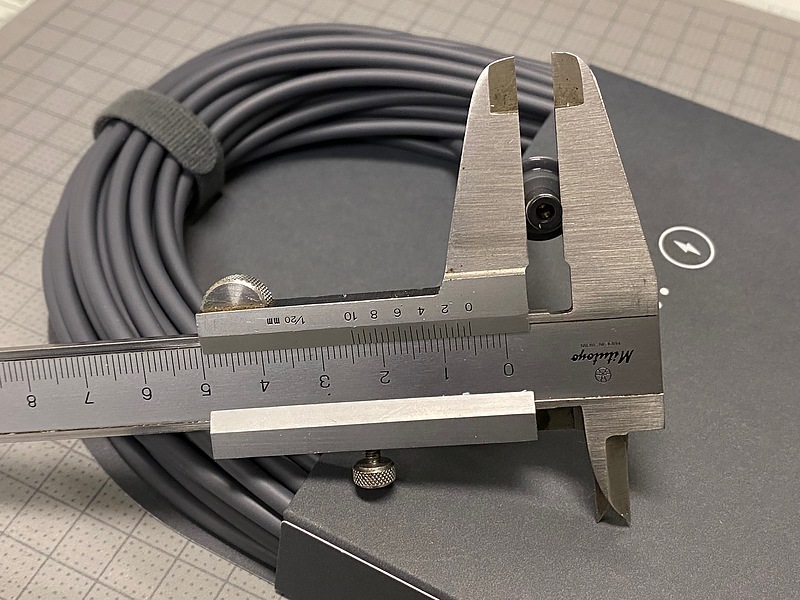

電源ケーブルは、15メートル長で、両側に外径5.5ミリメートルのバレルプラグがついています。

接続

スターリンク端末の設定には、iOSまたはAndroidのスマートフォンが必要です。あらかじめ専用アプリをスマートフォンにインストールしておきます。研究室前にスターリンク・ミニを置いて電源を接続しました。

スマートフォンのWi-Fi設定画面にSTARLINKというパスワードなしのアクセスポイントが現れますので、そのアクセスポイントに接続し、専用アプリを起動します。後で、このアクセスポイント名の変更や、パスワード設定も可能です。

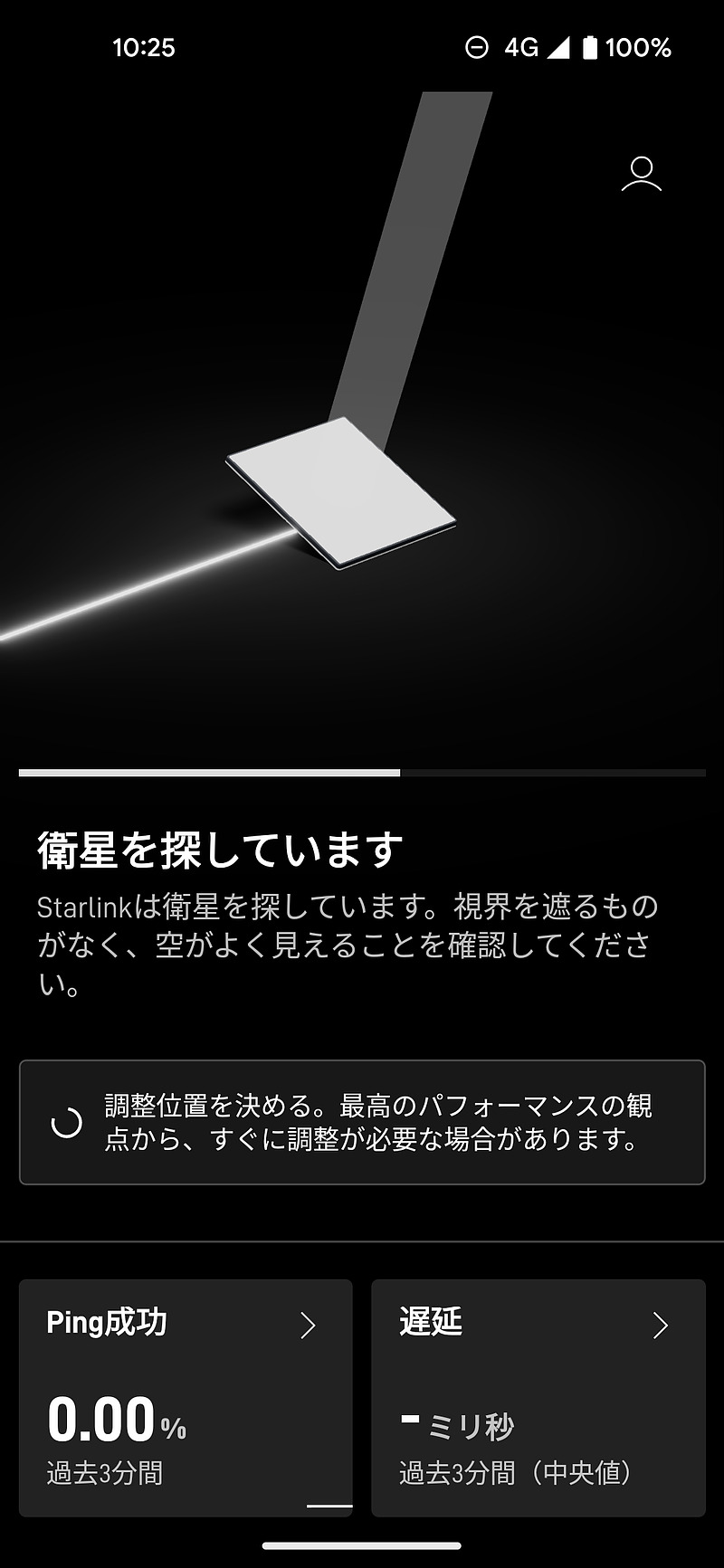

「衛星を探しています」とのメッセージが現れました。

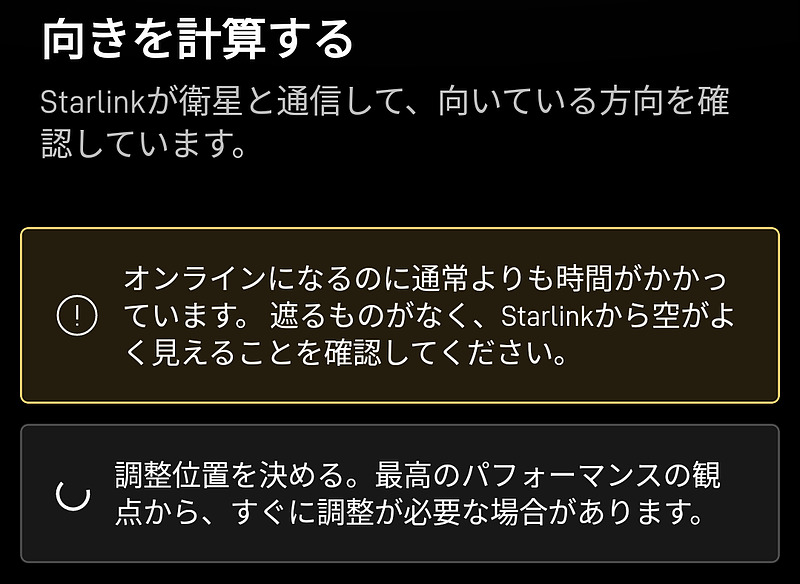

すぐに、「向きを計算する」とのメッセージが現れ、スターリンク端末内のGPS受信機と、発見したスターリンク衛星から得た軌道情報から、スターリンク・ミニ内のアダプティブアレーアンテナの調整をしているようです。

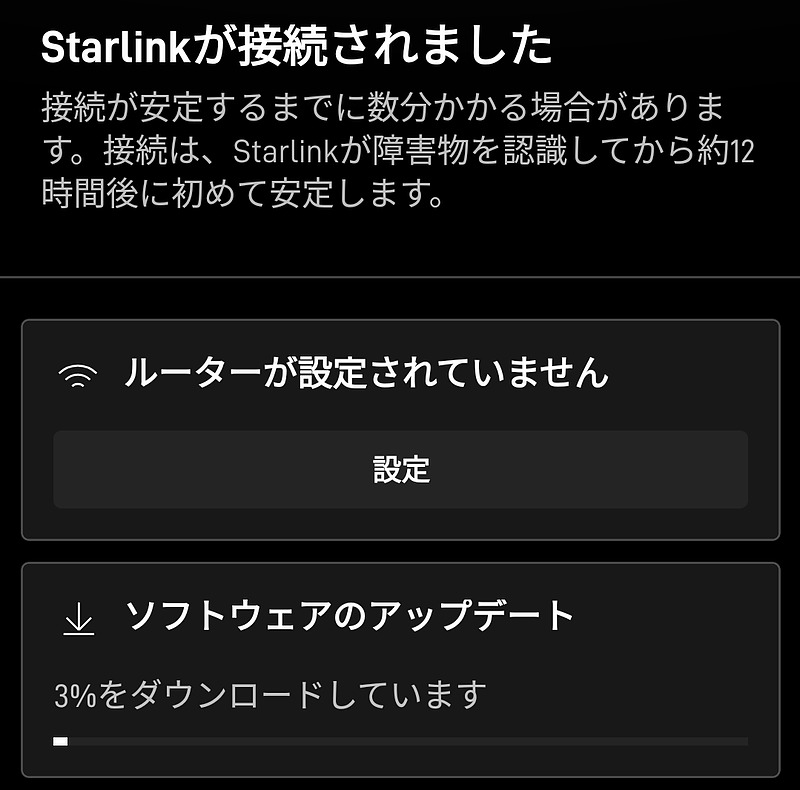

その後、スターリンク接続経由でのファームウェア・ダウンロードが始まりました。

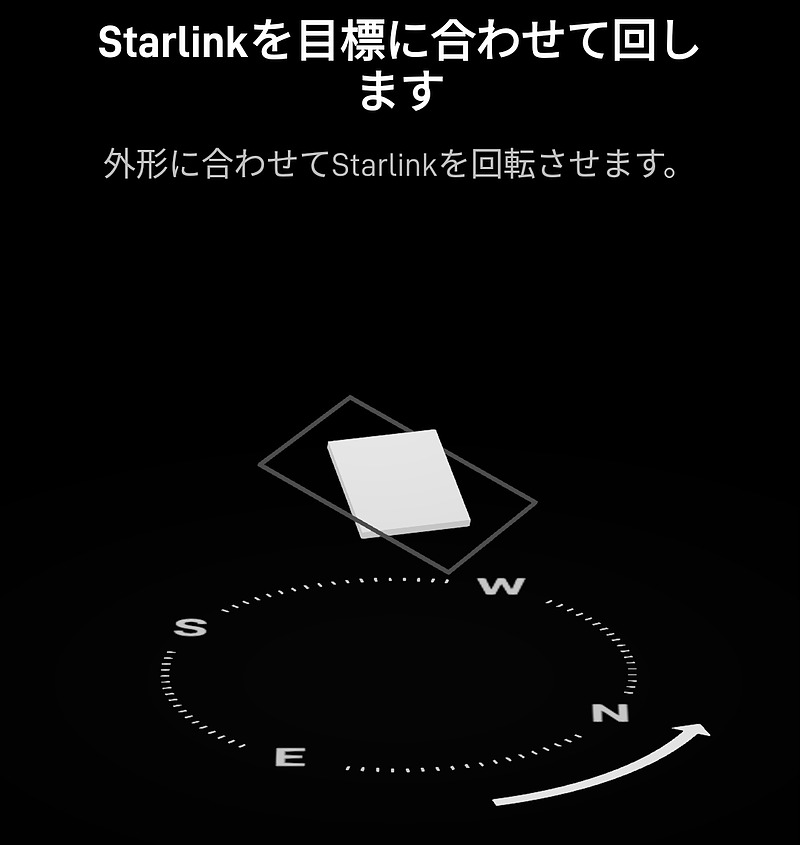

第2世代までのスターリンク端末は、電動アクチュエータがついていて、自らで適切な方向にアンテナを向ける仕組みがついていました。このミニでは、手動でアンテナ向きを調整します。この調整は大まかでもよく、衛星テレビ放送のパラボラアンテナの調整のような大変さはありませんでした。

正しいとされる方向にアンテナを動かしましたが、私の環境では空の大部分が建物により遮蔽されています。

アプリで速度を計測してみました。この遮蔽環境で、下リンク77 Mbit/s、上り17 Mbit/s、ラウンドトリップタイム30ミリ秒と、なかなか奮闘しています。第2世代スターリンク端末よりも性能がよくなっている気がします。第2世代スターリンク端末と同様、スターリンク・ミニでも、IPv4アドレスとIPv6アドレスの両方が払い出されました。

接続当初は接続時間率(ping)が20パーセント台でしたが、しばらくすると、この遮蔽環境でも接続時間率80パーセント台が出るようになりました。すごい。アプリ内に表示されたミニの消費電力は20ワット程度でした。

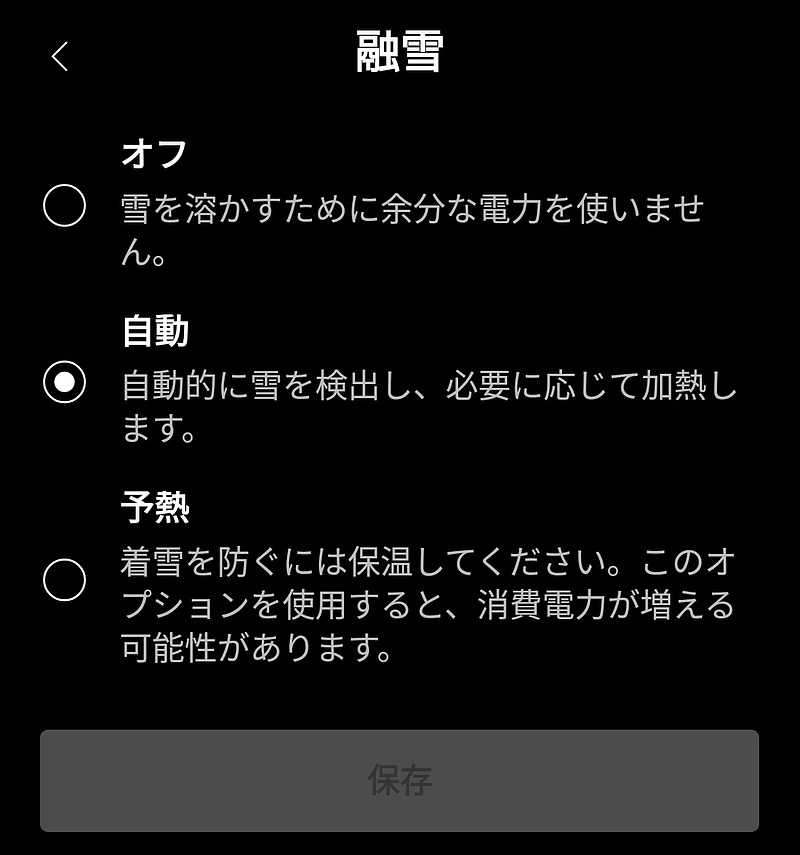

なお、これまでのスターリンク端末シリーズと同様に、このミニにも融雪機能があります。

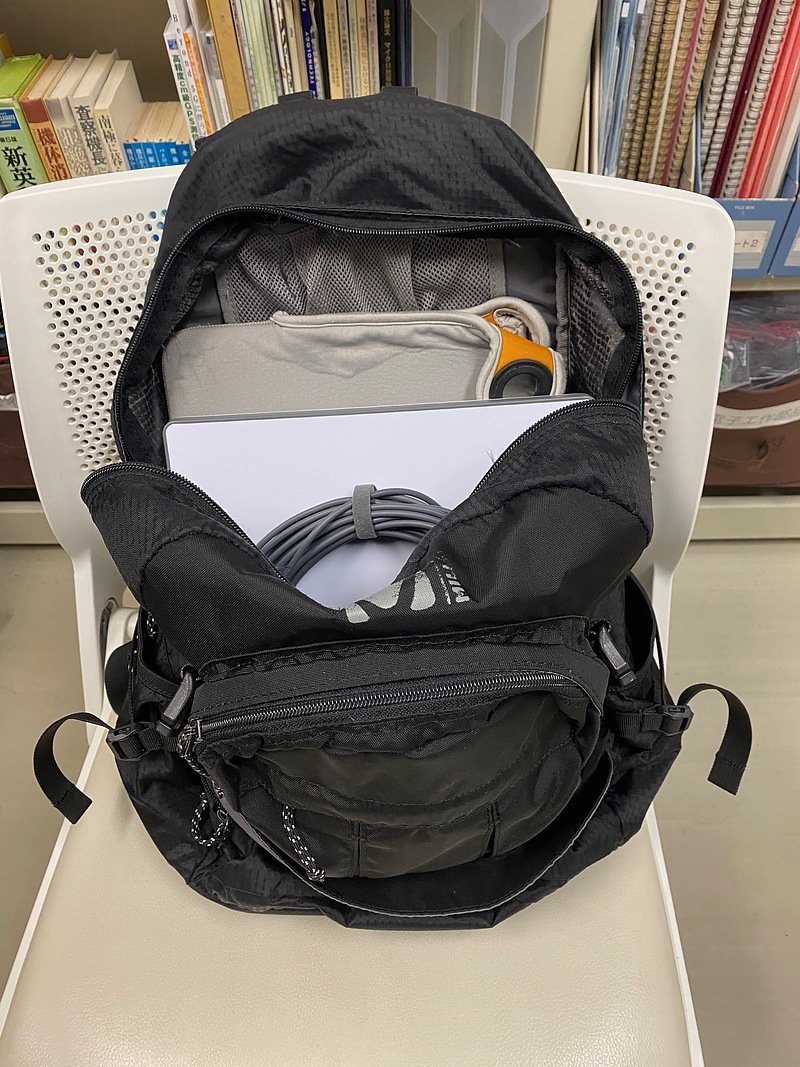

私の普段使いの45リットルのリュックに、Macbook Airと、スターリンク・ミニと、15メートル電源ケーブルと、電源パックを納めてみました。それでもまだ、かなりの余裕があります。

恐るべき低価格

衛星を電子的に追尾するアダプティブアレーアンテナ搭載の高速無線モデムハードウェアに、自動的に衛星を発見し、衛星とのリンクを確立して、もちろん課金や自己評価機能を持つソフトウェア込みのこのスターリンク・ミニを600米ドルで販売できることは、無線屋の私にとって信じられません。日本のユーザ向けには、送料込み34,800円の大幅な割引販売をしています。

月額料金についても、50ギガバイトの移動可能プラン(ROAM 50GB)で6,500円、利用開始後に選択できる10ギガバイト移動可能プランでは1,500円です。最近、日本向けのこの移動プランでは、160 km/h以下で移動しながらでも、日本近海でも、また、2ヶ月までの海外滞在時でも利用できるようになりました。しばらく、思い切り使ってみようと思います。

おわりに

わずか1キログラム程度の端末で、衛星リンクを用いた高速インターネットのできるスターリンク・ミニを導入しました。小型軽量で、いつでも高速インターネット接続でき素晴らしいと思います。なぜ、この価格でハードウェアを製作できるのか、どのように採算を確保しているのかについて、とても興味があります。その理由を探るべく、この端末をいっぱい使ってみようと思います。

関連記事

- au Starlink Direct(その2) 5th December 2025

- au Starlink Direct 24th October 2025

- スターリンクRoam 50GBプラン 4th February 2025

- スターリンクのバイパスモード 30th November 2023

- 開放地でのスターリンク接続 28th February 2023

- スターリンクのイーサネットアダプタ 15th February 2023

- スターリンクユーザになりました 11st February 2023