CLASのマルチストリーム化試験放送

はじめに

内閣府が運用する準天頂衛星みちびきシステム(QZSS: Quasi-Zenith Satellite System)は、GPSのような測位電波だけでなく、測位精度を高める補強情報電波も放送しています。その補強情報一つに、日本国内向けに短時間で高精度補強を達成するCLAS(シーラス、Centimeter-Level Augmentation Service)があります。

今後、CLASの補強性能を拡大するために、補強情報のマルチストリーム化が行われます。その試験放送が、2025年6月30日に開始されましたので、内容を確認します。

CLAS補強情報

現在、みちびき衛星として、準天頂軌道をとるQZS-2(2号機)、QZS-4、QZS-1R(QZS-1後継機: replacement)と、静止衛星軌道をとるQZS-3が利用可能です。現在、すべてのみちびき衛星で、同一内容のCLAS補強情報が伝送されています。

CLASは、米国のGPS(Global Positioning System。以下、G)、欧州のGalileo(以下、E)、そしてみちびき(以下、J)の測位結果を補強します。CLASには、2キロビット毎秒の情報伝送速度があります。CLASは、日本国内代表地点の電離層遅延や対流圏遅延の情報を伝送するため、補強対象衛星数はGEJあわせて17機分までとされています。日本は南北に長いために地域により利用できる衛星が異なる可能性や、低仰角衛星は建物遮蔽などにより利用できない可能性があるので、補強対象衛星数の増加が望まれています。

CLASマルチストリーム化

補強対象衛星を増加させるため、みちびき衛星群を2つのグループにわけて(パターン1およびパターン2)、それぞれのグループで補強対象衛星を変えることがアナウンスされました。そのCLASマルチストリーム試験放送が、2025年6月30日から7月14日まで実施されます。

CLASマルチストリーム化により、2パターン補強情報を同時に受信すれば、より多くの補強対象衛星が利用できる可能性があります。この内容を含む衛星信号仕様書IS-QZSS-L6-007-Draft(Inerface Specification - Quasi-Zenith Satellite System - L6 band)が発行されました。放送されているパターン情報は、ヘッダにあります(Table 4.1.2-2 L6 message type ID, p.24)。

このIS-QZSS-L6-007-Draft 4.1.1.2 Compositions of Augmented Satellites(20ページ)によると、みちびき衛星は次のように分類されます。

| pattern #1 | pattern #2 |

|---|---|

| QZS-4, QZS-5, QZS-3 | QZS-2, QZS-1R (QZS-3) |

QZS-5は2025年末に打ち上げ予定です。QZS-3は通常パターン1を放送しますが、他のパターン1衛星が利用不可のときにはパターン2を放送します。静止衛星軌道をとり、2025年7月18日に運用開始予定のQZS-6は、L6D信号でMADOCA-PPP電離層遅延情報を放送しますので、ここにはリストされません。

L6D信号受信チャネルが1つの受信機や、複数L6Dチャネルを受信するものでも信号強度最大のL6D信号1つを選択する受信機は、ファームウェアアップデートが必要になります。受信している衛星の信号強度が弱くなったときに、パターンの異なる別の衛星に切り替えを行うと、その情報読み出し位置が不定になり、復号に失敗する可能性があります。このような受信機では、同一パターン内の衛星を選択するか、サブタイプ1が放送されるまでの最大30秒間の待機をさせるかの、いずれかの動作変更が必要です。

なお、このパターン情報には予約ビットがありますので、拡張の可能性があります。CLAS情報は30秒周期なので、最悪時には、受信開始から情報取得開始までに30秒間かかる課題があります。しかし、この予備パターンを活用して、伝送開始タイミングをずらして送信されるようになれば、情報取得開始までの時間短縮が見込めます。

マルチストリーム試験放送

このマルチストリーム試験放送は、QZS-3からの補強情報をパターン2に変更して行われます。他の衛星は、従来のパターン1を放送します。上述の従来受信機の誤動作を防ぐため、QZS-3からのパターン2補強情報は、アラートフラグ・オン(利用禁止)で放送されます。

QZS-2のCLAS補強情報(擬似ランダム雑音番号PRN 194)とQZS-3のCLAS補強情報(PRN 199)を並べて受信してみました。RTKLIB 2.4.3b34とQZS L6 Tool ver.0.1.5とGNSS観測局のCLASストリームを利用しています。

str2str -in ntrip://ntrip.rnav.info.hiroshima-cu.ac.jp:80/CLAS 2>/dev/null | alstread.py -p 194 -l | qzsl6read.py

str2str -in ntrip://ntrip.rnav.info.hiroshima-cu.ac.jp:80/CLAS 2>/dev/null | alstread.py -p 199 -l | qzsl6read.py

QZS-2(画面左側)とQZS-3(右側)とで、同一タイミングで、ほとんど同一サブタイプ(ST)情報が伝送されています。QZS-3の補強情報にはアラートフラグ(CLAS表示の前のアスタリスク)がオンになっています。両者で補強対象衛星が異なるために補強の必要ビット長が異なり、また、CLASではサブフレーム(SF)内で前に詰めて情報伝送されますので、一部にST情報配置が異なるものもあります。

IS-QZSS-L6の4.1.2.2.14 Sub Type Transmission Patternで、ST伝送順序が例示されていますが、実際にはこの通りではないようです。しかし、この試験放送で、両者のST伝送順序がほぼ同一なので、みちびき管制局ではひとつの補強情報ストリームを2パターンに配分して、それぞれのみちびき衛星にアップロードしているように見えます。

マルチストリームでの補強対象衛星

次に、qzsl6read.pyに-t 1オプションをつけて、ST1に記述される補強対象の衛星と信号を調べて、まとめます。観測日時は、2025年6月30日 19:20 UTCです。

| pattern #1 only | pattern #2 only | common |

|---|---|---|

| G01 L1C/A L2CM+L L2Z-tracking L5I+Q | E21 E1B+C E5aI+Q | G02 L1C/A L2Z-tracking |

| G10 L1C/A L2CM+L L2Z-tracking L5I+Q | E23 E1B+C E5aI+Q | G04 L1C/A L2CM+L L2Z-tracking L5I+Q |

| G23 L1C/A L2CM+L L2Z-tracking L5I+Q | E29 E1B+C E5aI+Q | G07 L1C/A L2CM+L L2Z-tracking |

| G08 L1C/A L2CM+L L2Z-tracking L5I+Q | ||

| G09 L1C/A L2CM+L L2Z-tracking L5I+Q | ||

| G16 L1C/A L2Z-tracking | ||

| G26 L1C/A L2CM+L L2Z-tracking L5I+Q | ||

| G27 L1C/A L2CM+L L2Z-tracking L5I+Q | ||

| E13 E1B+C E5aI+Q | ||

| E15 E1B+C E5aI+Q | ||

| E19 E1B+C E5aI+Q | ||

| E26 E1B+C E5aI+Q | ||

| E27 E1B+C E5aI+Q | ||

| J02 L1C/A L2CM+L L5I+Q | ||

| J03 L1C/A L2CM+L L5I+Q | ||

| J04 L1C/A L2CM+L L5I+Q |

現在の試験放送では、パターン1とパターン2との間で、異なる補強対象衛星は3衛星でした。パターン1はGPS利用優先の設定、パターン2はGalileo利用優先の設定と言えます。

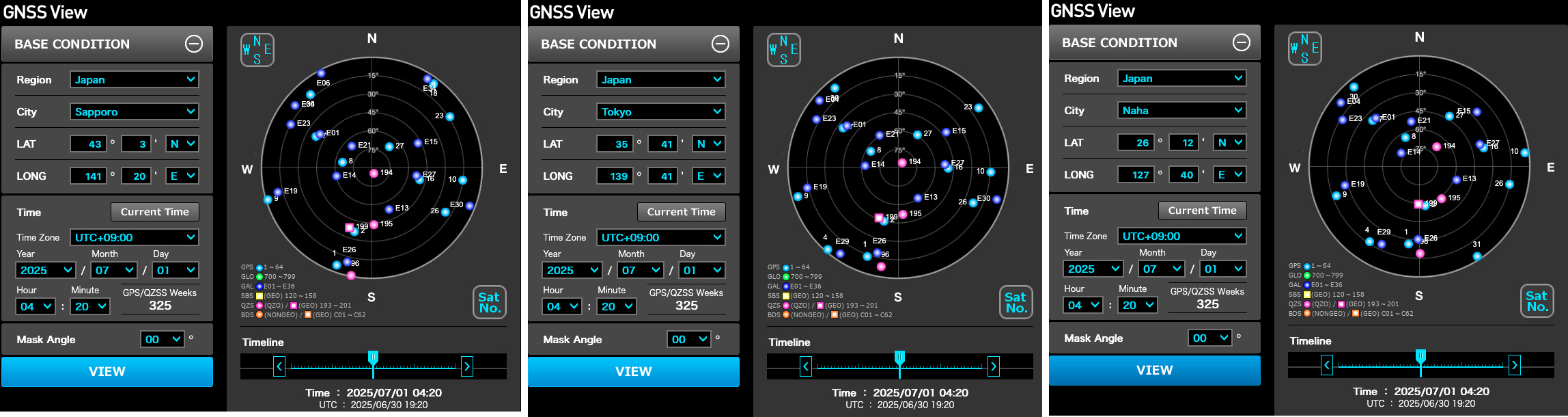

ここで、この日時の衛星配置をGNSS Viewで調べてみました。対象は、札幌、東京、那覇です。

上空に見える衛星配置は、これらの地域で大きくは変わらないようです。

国土地理院地図Vector上に、札幌、東京、那覇をプロットしてみました。

みちびき衛星は、地球表面からの高度が2万キロメートルから4万キロメートル上空にあります。半径6,370キロメートル地球上で1,000キロメートル離れた場所であっても、衛星配置は大きくは変わらないようです。

今後、パターン間の補強対象衛星の差が大きくなるかもしれません。そのときには、複数L6D信号を同時受信して、ストリーム合成することが求められるようです。

まとめ

みちびきのCLAS補強情報のマルチストリーム化の試験放送が始まりましたので、受信してみました。この2つのストリームを受信して合成することにより、補強対象衛星数の増加が期待できます。現在の試験放送では、このストリーム間での補強対象衛星の差は3衛星程度でした。

CLASのマルチストリーム化は、今後の高精度測位の高度化に向けたチャレンジの一つです。今後も動向を注視してゆきたいと思います。

関連記事

- CLASマルチストリーム伝送のパターンID 19th January 2026

- QZS L6 ToolによるMADOCA-PPP電離層遅延情報の表示 16th August 2024

- QZS L6 Toolの出力形式変更 14th April 2024

- みちびき7機体制に向けたヘルス情報表現 12th April 2024

- 測位衛星Galileoの時刻サービスメッセージ 6th April 2024

- QZS L6 ToolのみちびきL1S信号対応 11st November 2023

- Galileo HAS(ハス)ライブストリーム 25th July 2023

- QZS L6 ToolのHASメッセージ対応 5th March 2023

- みちびきMADOCA-PPPの試験配信開始 18th August 2022

- みちびきアーカイブデータを用いたCLAS衛星補強情報の容量解析 9th June 2022

- 日本の離島に対するみちびきCLAS対流圏遅延補強情報 17th May 2022

- QZS L6 ToolのCLASメッセージ対応 29th March 2022

- 測位衛星メッセージ表示ツールQZS L6 Toolの公開 3rd February 2022